I. 서론: 동아시아 붓의 예술

I. Introduction: The Art of the Brush in East Asia

A. 문화 전반에 걸친 서예 정의

A. Defining Calligraphy Across Cultures

서예는 문자와 관련된 시각 예술로서, 펜, 붓 또는 다른 필기구를 사용하여 글자를 디자인하고 표현하는 행위이다.1 현대 서예는 "표현적이고 조화로우며 숙련된 방식으로 기호에 형태를 부여하는 예술"로 정의될 수 있다.1 동아시아에서 서예는 단순한 쓰기를 넘어선 중요한 예술 형식으로 간주된다. 이는 문자의 형태가 텍스트나 개별 단어의 의미에 영향을 미칠 수 있는 유연성을 가지기 때문이다.1 각국에서는 이 예술 형식을 고유한 용어로 지칭한다. 중국에서는 '서법(書法, Shūfǎ)'이라 하며, 이는 '쓰기의 방법 또는 법칙'을 의미한다.2 일본에서는 '서도(書道, Shodō)'라 부르며, 이는 '쓰기의 길 또는 원리'를 뜻한다.2 한국에서는 '서예(書藝, Seoye)'라 칭하며, 이는 '쓰기의 예술'이라는 의미를 담고 있다.2 이러한 용어들은 각 문화권에서 서예가 단순한 기술을 넘어 철학적, 예술적 수양의 길로 여겨짐을 시사한다.

동아시아 문화권에서 서예는 오랫동안 최고의 예술 형식으로 존중받아왔는데, 이는 문자의 중요성을 반영한다.3 고대 중국 황제들은 자신의 서체로 돌에 칙령을 새겨 권위를 주장했으며, 사회 엘리트 계층은 문자를 다루는 능력으로 지위를 얻은 문인 관료들이었다.3 서예는 작가의 내면적 성품과 수양 수준을 가장 순수하게 시각적으로 드러내는 것으로 여겨졌으며, 생각, 감정, 예술성을 전달하는 최고의 매체로 간주되었다.3 따라서 서예 작품을 감상할 때, 우리는 서예가가 붓을 다루어 먹물의 농담 변화, 글자 간의 관계, 단일 획의 우아함을 통해 리듬감 있는 에너지를 전달하는 아름다운 대상을 창조하는 방식에 감탄하게 된다.3 이러한 예술 형식은 단순히 읽을 수 있는 텍스트를 넘어, 작가의 정신과 자연의 생명력을 담아내는 매개체로 기능한다.4

B. 공유된 기반: 도구와 문화적 중요성

B. Shared Foundations: Tools and Cultural Significance

동아시아 서예의 실천은 공통된 도구 세트, 즉 '문방사보(文房四寶/文房四宝, Wénfáng Sìbǎo)'에 기반한다.2 이는 붓(毛笔, máobǐ), 먹(墨, mò), 종이(紙, zhǐ), 벼루(硯, yàn)를 포함하며, 한국에서는 이를 '문방사우(文房四友, Munbangsau)'라고도 부른다.2 이 네 가지 기본 도구 외에도 서진(文鎮, bunchin, 종이를 누르는 문진)과 모포(下敷き, shitajiki, 종이 아래 까는 천) 등이 사용된다.2 붓의 모양, 크기, 탄력, 털의 종류, 먹의 색, 농도, 물의 밀도, 그리고 종이의 흡수 속도와 질감 같은 요소들의 상호작용은 서예가가 다양한 표현 효과를 창출하는 데 결정적인 역할을 한다.2 이러한 도구의 공유는 중국, 한국, 일본 서예 전통의 근간을 이루지만, 각 문화권에서 이 도구들을 활용하는 방식과 미학적 철학의 차이는 독특한 국가별 서예 양식의 발전을 이끌었다.

서예의 문화적 중요성은 매우 깊다. 단순히 아름다운 글씨를 쓰는 것을 넘어, 서예는 작가의 인격, 도덕적 모범, 신체 에너지와 자연의 생명력을 반영하는 것으로 여겨진다.3 전통적인 서예론에서는 글씨에 '뼈(骨)'와 '살(肉)'이 있다고 보며, 힘과 근육(뼈)이 많고 풍부한 살을 가진 글씨는 성인과 같은 품격을 지니지만, 둘 다 부족하면 병든 것으로 간주했다.4 이는 서예가 작가의 내면 상태, 심지어는 기(氣)의 소화 및 호흡과도 연결되어 있음을 시사한다.4 또한 서예는 황제의 칙령 조각에서부터 3, 결혼식 및 행사 초대장, 로고 디자인, 종교 예술, 기념 문서에 이르기까지 다양한 기능적 및 예술적 목적으로 활용되어 왔다.1 이처럼 서예는 미학적 추구를 넘어 정신 수양, 자기 표현, 사회적 소통의 중요한 수단으로 기능하며, 그 과정 자체가 중시되는 수행적 예술이다. 붓의 움직임, 리듬, 작가의 집중력과 내면 상태의 조화는 서예를 단순한 시각 예술이 아닌, 신체적 기술, 정신적 집중, 그리고 영적 또는 철학적 표현이 통합된 전인적(全人的) 수련으로 만든다.3

C. 서체 진화 개요

C. Overview of Script Evolution

동아시아 서예의 역사는 중국 문자(한국에서는 한자, 일본에서는 간지)에서 시작하여 점진적으로 발전해왔다.3 수세기에 걸쳐 정치적, 사회적, 기술적 변화에 대응하여 다양한 서체가 개발되었다.9 이러한 중국 기반 서체들은 이후 한국과 일본에 전파되어 각국의 언어적 필요와 미학적 감성에 맞게 변형되고 채택되었다.3 이 과정에서 한국의 한글과 일본의 가나와 같은 고유 문자가 창제되었고, 이 문자들을 기반으로 한 독자적인 서예 양식이 발전하게 되었다.8 이는 동아시아 내에서 문자 문화가 공유되면서도 각기 다른 방향으로 진화했음을 보여준다.

II. 기초: 한자 기반 서체

II. The Foundation: Hanja-Based Scripts

A. 다섯 가지 주요 양식 개요

A. Overview of the Five Major Styles

중국 서예에서 파생되어 동아시아 전역에서 사용되는 다섯 가지 주요 한자 기반 서체는 전서(篆書), 예서(隸書), 해서(楷書), 행서(行書), 초서(草書)이다.9 이 서체들은 수세기에 걸친 정치, 사회, 기술 변화에 따라 점진적으로 등장했으며, 때로는 공존하며 발전했다.9 각 서체는 고유한 시각적 특징과 역사적 배경을 가지며, 텍스트의 내용과 기능에 따라 다르게 사용되었다.6 이 다섯 가지 서체는 한국(한자 사용 시)과 일본(간지 사용 시)에서도 받아들여져 각국의 서예 전통의 중요한 부분을 형성했다.3 이 서체들을 인식하는 것은 중국 서예와 그 미묘한 시각적 어휘를 이해하는 첫걸음이다.6

B. 전서 (篆書 Zhuànshū / Jeonseo / Tensho)

B. Seal Script (전서 / 篆書 Zhuànshū / てんしょ Tensho)

역사 (History): 전서는 현재까지 널리 사용되는 가장 오래된 서체이다.13 중국을 통일하고 문자 체계를 표준화한 최초의 제국 왕조인 진(秦)나라(기원전 221-207) 시대에 확립되었다.6 이는 갑골문(甲骨文)과 금문(金文, 청동기 명문)과 같은 초기 형태에서 발전했으며, 주로 그림문자와 표의문자를 사용했다.12 전서는 대전(大篆, Great Seal)과 소전(小篆, Small Seal)의 두 가지 주요 형태로 나뉘는데, 소전은 진시황 때 이사(李斯)에 의해 표준화된 공식 서체였다.12

특징 (Characteristics): 전서는 권위, 영속성, 정통성을 상징하는 공식적인 서체이다.6 글자는 가상의 사각형 안에 맞춰지며 질서정연한 세로줄로 배열된다.6 획의 굵기가 비교적 균일하고, 쓰는 속도는 꾸준하고 느리다.6 대칭적인 구조를 가지며, 일반적으로 너비보다 높이가 길고, 그림이나 기하학적 기호처럼 보이기도 한다.12 기본적인 형태에서는 강한 감정 표현이 두드러지지 않는다.12 필획이 둥근 듯하면서도 둥글지 않고, 모난 듯하면서도 모나지 않은 특징이 있다.16

용도 (Usage): 원래는 옥, 갑골, 청동기, 죽간 등에 새기거나 쓰였다.12 오늘날에는 주로 인장(도장)에 사용되며 예술적, 장식적 목적으로 활용된다.6 현대 독자들이 해독하기는 어렵다.13

C. 예서 (隸書 Lìshū / Yeseo / Reisho)

C. Clerical Script (예서 / 隸書 Lìshū / れいしょ Reisho)

역사 (History): 예서는 한(漢)나라(기원전 206–기원후 220), 특히 후한(기원후 25–220) 시대에 널리 사용되며 정점에 달했다.6 전서를 간략화하여 효율성을 높인 서체로, 관청의 서기들이나 심지어 감옥 관리("노예 예(隸)" 자에서 유래하여 '예서'라 불림)들이 사용했다고 전해진다.12 최근 고고학적 발견에 따르면, 전국시대와 진나라 시대에 이미 전서의 대중적이고 직선적인 변형태("원시 예서")에서 발전하기 시작하여 한나라 초기에 예서로 발전하고 이후 양식적으로 성숙했다는 견해도 있다.13 이 시기에는 유연한 모필(毛筆)이 보급되면서 서예가 단순한 의사소통 수단을 넘어 예술로 인식되기 시작했다.12

특징 (Characteristics): 전서보다 간략하고 직선적인 형태를 띤다.13 글자는 종종 납작하게 보이거나 너비가 넓어 전서나 현대 표준 서체보다 정사각형에 가깝거나 더 넓다.6 붓의 압력 변화를 반영하는 획의 굵기 변화(조절)가 도입되었다.6 특히 수평획이나 우하향 대각선 획의 끝부분이 오른쪽으로 삐치며 마무리되는 독특한 '잠두연미(蠶頭雁尾, 누에 머리와 기러기 꼬리)' 파책(波磔)이 특징적이다.12 성숙한 한나라 예서는 일반적으로 판독이 가능하다.13 우아함과 사회적 위엄을 전달하는 데 적합하다고 여겨진다.9

용도 (Usage): 공식 문서와 비석 등에 사용되었다.20 오늘날에도 장식적인 목적, 광고, 간판, 예술 서예 등에서 사용된다.13

D. 해서 (楷書 Kǎishū / Haeseo / Kaisho)

D. Standard Script (해서 / 楷書 Kǎishū / かいしょ Kaisho)

역사 (History): 해서는 예서의 단정한 반흘림체 형태에서 발전하여 마지막으로 등장한 주요 서체이다.13 한나라와 삼국시대에 나타나기 시작하여 남북조시대(420–589)에 우위를 점하고 당나라(618–907) 시대에 완전히 성숙했다.6 '진서(眞書, True Script)' 또는 '정서(正書, Formal Script)'라고도 불린다.17

특징 (Characteristics): 이름에서 알 수 있듯이 매우 규격화되어 있으며, 중심축을 기준으로 균형 잡힌 명확한 형태를 갖는다.6 각 획은 뚜렷하게 구분되며, 붓을 종이에서 의도적으로 떼어 쓰는 것이 특징이다.4 획은 주로 직각(orthogonal)으로 구성된다.6 가장 널리 인식되고 판독하기 쉬우며, 목판 인쇄 등으로 복제하기 용이하다.6 도덕적 올곧음과 연관되기도 한다.6 학습자들이 가장 먼저 배우는 기초 서체이다.12 우리가 흔히 인쇄된 한자나 한자의 '정자체'로 인식하는 모습과 가장 가깝다.16

용도 (Usage): 인쇄 및 일상적인 공식 서체의 표준이다.12 다른 서체를 배우기 위한 기초를 제공한다.13 공식 문서, 교과서 등에 사용된다.12 당나라의 유명한 대가로는 구양순(歐陽詢), 안진경(顔眞卿), 유공권(柳公權) 등이 있다.20

E. 행서 (行書 Xíngshū / Haengseo / Gyōsho)

E. Semi-cursive Script (행서 / 行書 Xíngshū / ぎょうしょ Gyōsho)

역사 (History): 행서는 한나라 시대(기원전 200년경)에 예서와 거의 동시에 등장했다.12 예서에서 해서가 파생된 것처럼 보이지만, 실제로는 행서가 해서보다 먼저 쓰였을 가능성도 제기된다.16 이는 보다 자연스럽고 흐르는 듯한 필기체 양식을 나타낸다.13

특징 (Characteristics): 한 글자 내에서 획들이 이어지고, 때로는 글자 사이가 연결되는 흐르는 듯한 서체이다.13 해서보다 빠르게 쓸 수 있지만 초서보다는 판독이 용이하다.12 붓이 종이에서 덜 떨어진다.13 글자는 각진 느낌이 덜하고 둥글게 보인다.13 실용성과 미학적 아름다움 사이의 균형을 잘 이룬 것으로 평가받는다.16 '초서를 똑바로 쓴' 글씨에 가깝다는 설명도 있다.17

용도 (Usage): 동아시아에서 일상적인 손글씨로 가장 널리 사용되는 인기 있는 서체이다.12 공식적인 글쓰기와 비공식적인 글쓰기 모두에 사용된다.20 개인적인 서신이나 초고 등에 자주 쓰인다. 해서에 대한 지식이 필요하다.12

F. 초서 (草書 Cǎoshū / Choseo / Sōsho)

F. Cursive Script (초서 / 草書 Cǎoshū / そうしょ Sōsho)

역사 (History): 초서 역시 한나라 시대(기원전 50년경, 행서보다 약간 늦게)에 기원한다.12 예서나 전서 등 초기 서체에서 파생된 매우 생략된 속기체 형태이다.6

History: Cursive script also originated during the Han Dynasty (c. 50 BCE, slightly later than Semi-cursive according to some sources).12 It developed as a highly abbreviated, fast form derived from earlier scripts like Clerical or Seal variants.6

특징 (Characteristics): 다섯 가지 서체 중 가장 흘려 쓰고 추상적인 양식이다.6 글자의 극단적인 단순화와 생략이 특징이다.6 획과 글자 전체가 이어져 흐르며, 종종 붓을 떼지 않고 쓴다.6 매우 둥글고 부드러운 외관을 가지며 각진 선이 거의 없고, 바람에 흔들리는 '풀(草)'과 같다고 하여 초서라는 이름이 붙었다.12 판독성보다는 속도, 표현력, 예술적 자유를 우선시한다.6 전문적인 지식 없이는 읽기 어렵다.12 깊은 정신적 통찰이나 격렬한 감정을 전달하는 데 적합하다고 여겨진다.9 영어의 필기체에 비유되기도 한다.17

용도 (Usage): 주로 문인 서예가들이 개성을 표현하기 위해 사용하는 예술적 서체이다.6 일반적인 의사소통에는 사용되지 않는다.13 일본 히라가나의 기원이 되었으며 13, 일부 중국 간체자의 형태에도 영향을 미쳤다.13 유명한 대가로는 왕희지(王羲之) 17, 회소(懷素) 6 등이 있다.

G. 서체 발전의 함의

G. Implications of Script Development

한자 서체의 진화 과정은 몇 가지 중요한 점을 시사한다. 첫째, 전서에서 초서로 이어지는 흐름은 실용성과 미학 사이의 연속적인 스펙트럼을 보여준다. 전서와 해서는 공식적인 사용이나 학습을 위한 형식성, 구조, 명료성을 중시하는 반면 6, 예서와 행서는 실용성과 유동성 사이의 균형을 추구한다.12 초서는 판독성을 희생하면서 속도와 예술적 표현을 극대화한다.6 이는 서체 발달이 효율적인 의사소통의 필요성과 미적 탐구의 욕구라는 두 가지 동력에 의해 추진되었음을 암시한다.

둘째, 서사 재료의 기술적 변화, 특히 딱딱한 표면에 새기는 것에서 붓과 먹, 종이로의 전환은 새로운 예술적 가능성을 열어준 결정적인 계기였다.12 붓의 유연성은 획의 굵기 조절, 다양한 선의 표현, 부드러운 연결을 가능하게 하여 서예를 정적인 새김에서 역동적이고 표현적인 예술 형식으로 변화시켰다.6 예서에서 나타나는 획 굵기의 변화나 초서/행서의 유려한 연결성은 붓이라는 도구가 있었기에 가능했다.

셋째, 이 서체들은 엄격하고 순차적인 계승 관계가 아니라, 서로 영향을 주고받으며 복잡하게 얽혀 발전했다. 예서는 전서의 변형에서 나왔고, 해서는 정돈된 예서/행서에서 발전했으며, 초서와 행서는 한나라 시대에 병행하여 발전하며 서로에게 영향을 주었다.12 이는 단순한 선형적 대체가 아닌, 보다 복잡하고 중첩적인 진화 과정을 시사한다.

H. 주요 한자 기반 서체 요약표

H. Summary Table of Major Hanja-Based Scripts

III. 한국의 서예

III. Korean Calligraphy (Seoye)

A. 한자 서체의 수용과 변용

A. Adoption and Adaptation of Hanja Scripts

한국에서는 한글 창제 이전에 수 세기 동안 중국 문자, 즉 한자(漢字)가 공식적인 문자 체계로 사용되었다.3 한자는 오늘날에도 한국어 어휘의 상당 부분을 차지하고 있다.27 한국의 서예가들은 중국에서 발전한 다섯 가지 주요 서체인 전서(篆書), 예서(隸書), 해서(楷書), 행서(行書), 초서(草書)를 익히고 이를 한국적 미감에 맞게 수용하고 변용시켜 왔다.16 안평대군(安平大君)의 해서나 양사언(楊士彦)의 초서 등은 한국 서예사에서 한자 서예의 높은 수준을 보여주는 예이다.17

B. 한글 서예의 독특한 아름다움

B. The Unique Beauty of Hangul Calligraphy

한글 소개 (Introduction to Hangul):

1443년 세종대왕(King Sejong the Great)은 백성들의 문자 생활을 돕기 위해 한국 고유의 표음문자인 한글(당시 훈민정음 訓民正音)을 창제했다.7 한글은 발음 기관의 모양을 본뜬 자음과 천지인(天地人) 사상을 반영한 모음으로 이루어진 과학적이고 체계적인 문자 체계이다.8

판본체 (Panbonche):

- 역사 (History): 훈민정음 창제 당시 사용된 최초의 한글 서체이다.7 가장 전통적이고 표준적인 형태로 간주되며, '고체(古體, old style)'라고도 불린다.7

- 특징 (Characteristics): 네모 틀 안에 글자를 맞추는 판각(woodblock carving)에 용이한 형태로, 각 글자가 거의 완벽한 정사각형 격자 안에 배치된다.7 획은 직선적이고 단단하며, 굵기가 일정하고 시작과 끝이 명확하다.7 전체적인 균형과 명료성을 중시하는 형식적이고 고풍스러운 느낌을 준다.7

궁체 (Gungche - Palace Style):

- 역사 (History): 조선시대(주로 16-17세기 이후) 궁궐 안에서 상궁(尙宮)이나 나인(內人) 등 궁녀(宮女)들이 주로 사용하여 발전시킨 서체이다.7 초기에는 한글이 '암클'이라 불리며 지배층 남성들에게 다소 경시되었으나, 궁중에서의 사용을 통해 점차 세련되고 아름다운 서체로 발전하며 위상을 갖추게 되었다.7 서예가 이철경(李喆卿, 1914-1989)은 궁체 보급에 힘쓴 인물로 알려져 있다.7

- 특징 (Characteristics): 판본체보다 훨씬 유려하고 우아하며 부드러운 곡선미가 특징이다.7 붓의 필압과 움직임에 따라 획의 굵기 변화와 흐름이 뚜렷하게 나타나며, 아름다움과 쓰기의 편리성을 추구했다.7 크게 두 가지 변형이 있다:

- 정자(正字, Standard/Block): 한자의 해서체처럼 또박또박 바르게 쓴 형태로, 각 획이 분명하고 단정하다.

- 흘림(Heullim, Cursive/Flowing): 정자보다 더 흘려 쓴 형태로, 획들이 부드럽게 이어지며 속도감이 있고 감정 표현이 자유롭다.7 한자의 행서나 초서에 해당한다.

민체 (Minche - Folk Style):

- 역사 (History): 궁체와 달리 궁궐 밖 민간에서 서민들이 사용하며 자연스럽게 형성된 서체이다.

- 특징 (Characteristics): 판본체나 궁체보다 형식이 자유롭고 개성이 강하며 비정형적인 아름다움을 지닌다.28 때로는 소박하고 때로는 거칠며, 쓰는 사람의 개성과 삶이 묻어나는 듯한 다양성이 특징이다. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 경우도 있어 접근성이 높았다.29

한글 서체의 발전은 단순한 미적 진화를 넘어 한국의 사회적 역동성과 문화적 정체성 확립 과정을 반영한다. 판본체는 한글의 공식적인 시작을 알리고, 궁체는 초기 젠더적 편견에도 불구하고 엘리트 계층 내에서 한글 사용이 정착되고 세련화되었음을 보여준다. 민체의 존재는 한글이 엘리트층을 넘어 민중에게 성공적으로 보급되고 생활 속에서 다양하게 변용되었음을 증명한다.7 특히 일제강점기에는 한글 서예가 민족 정체성을 지키는 저항의 표현 수단이 되기도 했다.7 이처럼 한글 서체의 역사는 사회 계층, 성 역할, 그리고 한자 문화권 속에서 독자적인 언어 및 문화 정체성을 구축하려는 노력과 긴밀하게 연결되어 있다.

주요 한글 서체 요약표 (Summary Table of Major Hangul Scripts)

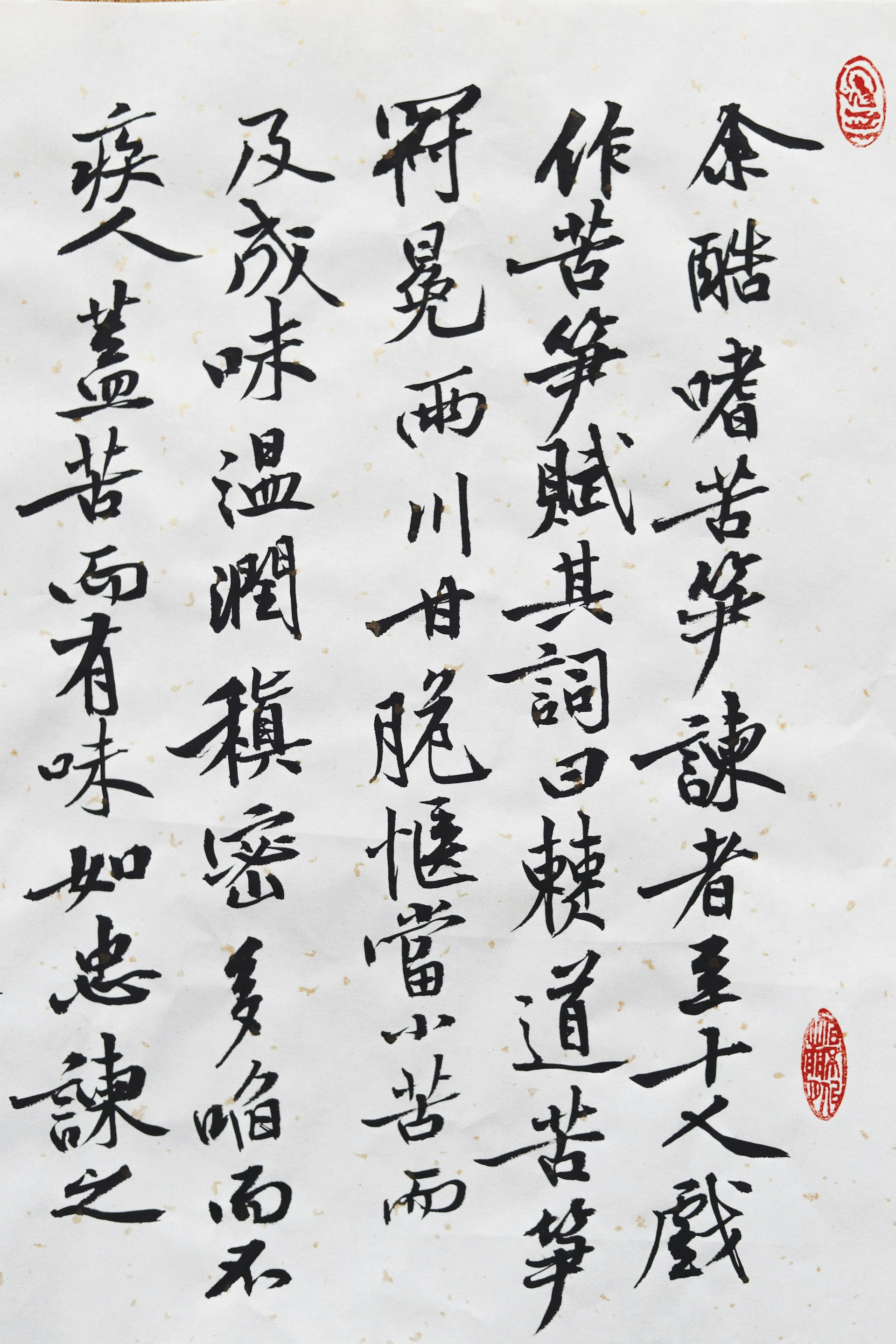

C. 대표적인 한국 서풍: 김정희의 추사체

C. Representative Korean Style: The Chusa Style (Chusa-che) of Kim Jeong-hui

역사적 배경 (Historical Context):

김정희(金正喜, 1786-1856)는 조선 후기의 저명한 문신, 학자, 예술가로, 호는 추사(秋史), 완당(阮堂) 등 다양하다.30 그는 당대 최고의 지성인으로, 서예뿐 아니라 금석학(金石學, 고대 금속이나 돌에 새겨진 글을 연구하는 학문), 고증학, 시, 서, 화에 모두 능통했다.30 24세 때 아버지 김노경을 따라 청나라 연경(燕京, 현재의 베이징)에 가서 옹방강(翁方綱), 완원(阮元) 등 당대의 대학자들과 교류하며 진귀한 서화와 금석문을 접하고 서법에 대한 안목을 넓혔다.31 이후 여러 관직을 거쳤으나 정치적 격변에 휘말려 제주도와 함경도 북청 등지에서 오랜 유배 생활을 했는데, 이 시기가 그의 학문과 예술, 특히 추사체를 완성하는 데 결정적인 계기가 되었다.30

사체의 특징 (Characteristics of Chusa-che):

추사체(秋史體)는 김정희가 창안한 독창적인 한자 서체로, 주로 예서와 해서에 기반을 두면서도 기존의 법식을 과감하게 파괴하고 변형시킨 것이 특징이다.31 그 특징은 흔히 '졸박청고(拙樸淸高)'라는 말로 요약되는데, 이는 서툰 듯하면서도 소박하고, 맑으면서도 고아하다는 의미이다.31 추사체는 의도적으로 비틀거나 과장한 듯한 파격적인 조형미, 메마른 듯하면서도 강인한 필획, 글자 내부의 공간 배분과 글자들 사이의 역동적인 균형 감각을 보여준다.31 이는 단순히 기교를 부린 것이 아니라, 금석학 연구를 통해 터득한 고대 서체의 졸박미(拙樸美)와 문인화(文人畫)에서 중시하는 '문자향(文字香)'과 '서권기(書卷氣)'(글의 향기와 책의 기운, 즉 학문적 깊이와 인격적 품격)를 서예에 구현하려는 그의 높은 이념미의 발현이었다.30 그는 완벽한 기술적 아름다움보다는 내면의 정신과 학문적 깊이를 표현하고자 했으며 30, 70여 년간 벼루 10개와 붓 천여 자루를 닳게 할 정도로 평생 서체 연구에 몰두한 노력의 결과물이다.36 대표작으로는 국보로 지정된 <세한도(歲寒圖)>의 발문과 <모질도(耄耋圖)>, <불이선란도(不二禪蘭圖)> 등이 있다.31

영향 (Influence):

추사체는 조희룡(趙熙龍), 허유(許維), 이하응(李昰應, 흥선대원군) 등 당대의 서화가들에게 큰 영향을 미쳤으며, 조선 후기 예술계에 새로운 바람을 일으켰다.31 이는 한국 서예가 중국의 전통을 깊이 이해하고 소화한 바탕 위에서 어떻게 독창적인 혁신을 이룰 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례로, 단순한 모방을 넘어선 문화적 변용의 정점을 보여준다. 김정희의 추사체는 깊은 학문적 전통(중국 한자 서체, 금석학)에 대한 이해가 어떻게 급진적인 혁신으로 이어질 수 있는지를 보여주는 전형이다. 이는 중국 양식을 단순히 모방한 것이 아니라, 독특한 한국적 학문 및 예술적 관점을 통해, 그리고 유배라는 개인적 경험에 의해 깊이 형성된 종합체이다. 이는 문화적 적응의 성숙한 단계를 나타낸다.

IV. 일본의 서도

IV. Japanese Calligraphy (Shodō)

A. 간지(한자)의 수용과 변용

A. Adoption and Adaptation of Kanji (Hanja)

중국 문자, 즉 간지(漢字)는 대략 5-6세기경, 주로 불교 경전의 전래와 함께 일본에 도입되었다.3 초기 일본 서예는 중국의 양식, 특히 육조시대와 당나라 시대(예: 왕희지 王羲之, 구양순 歐陽詢)의 영향을 강하게 받았으며, 이를 '가라요(唐様, 당나라/중국 양식)'라고 부른다.5 현존하는 가장 오래된 일본 서예 작품들은 이러한 직접적인 영향을 보여준다.5 호류지(法隆寺) 약사불상의 광배 명문이나 호린(法輪) 승려가 686년에 쓴 금강정다라니경(金剛場陀羅尼経) 등이 그 예이다.5

B. 가나(かな)의 발전

B. The Development of Kana (かな)

기원 (Origins):

가나는 중국어와 일본어 사이의 문법적 차이를 해소하고 일본 고유의 음성 및 문법 요소를 표기하기 위해 개발되었다.8 이는 간지를 순수하게 표음 문자로 사용했던 만요가나(万葉仮名)에서 점진적으로 진화했다.39

특징 (Characteristics):

가나는 음절 문자 체계로, 히라가나(ひらがな)와 가타카나(カタカナ) 두 종류가 있다.8 가나 서도(かな書道)는 일본 고유의 서예 양식이다.43 매우 흘려 쓰며 섬세하고 가벼우며 흐르는 듯하고 우아한 것이 특징이다.43 와카(和歌)나 하이쿠(俳句)와 같은 일본 고유의 시를 쓰는 데 자주 사용된다.43 가나 서예는 공간 배치, 글자 간의 자연스러운 연결(연면 連綿, renmen), 그리고 가나와 간지의 조화에 대한 섬세한 감각과 미적 이해를 요구한다.43 헤이안 시대(平安時代) 궁정 여성들이 주로 사용하여 '온나데(女手, 여성의 손글씨)'라고도 불렸다.43

종류 (Types):

히라가나는 간지의 초서체에서 유래했으며 8, 가타카나는 간지 해서체의 일부에서 따온 것이다.8 가나 서예는 주로 히라가나 또는 간지와 히라가나가 혼합된 형태(가나마지리 仮名交じり)로 이루어진다.43

C. 독특한 일본 서풍

C. Distinctive Japanese Styles

가라요 (唐様 - 중국 양식) (Karayō - Chinese Style):

- 역사 (History): 중국(특히 당나라)의 서풍을 직접적으로 따른 초기 양식이다.5 와요(和様)가 발전한 이후에도 병존하며 영향을 미쳤다. 특히 에도 시대(江戸時代, 17세기)에 중국 명나라 출신 선승(禪僧)들이 세운 오바쿠슈(黃檗宗, 황벽종)를 통해 새로운 가라요가 유입되어 부흥기를 맞기도 했다.42

- 오바쿠슈의 영향 (Ōbaku School Influence): 인겐 류키(隱元隆琦, Yinyuan Longqi)와 같은 중국 승려들에 의해 설립되었다.42 이들은 당시 명나라의 서풍을 가져와 가라요에 새로운 활력을 불어넣었다.42 오바쿠 서예는 대담하고 역동적인 필치가 특징이며, 선(禪) 사상을 전파하는 수단으로 서예를 적극 활용했다.47

와요 (和様 - 일본 양식) (Wayō - Japanese Style):

- 역사 (History): 헤이안 시대(대략 10세기경)에 견당사 파견 중지(894년) 등으로 중국과의 교류가 줄어들면서 일본 고유의 문화(국풍 문화 国風文化)가 발달하는 배경 속에서 등장했다.39 최초의 순수한 일본식 서예로 간주된다.39 불교 승려 구카이(空海) 등에 의해 선구적인 시도가 있었고, '산세키(三跡, 삼적 - 세 명의 필적)'라 불리는 서예가들에 의해 확립되었다.39

- 산세키 (三跡, The Sanseki - Three Brush Traces):

- 오노노 미치카제(小野道風, 894-966, 도후라고도 불림): 와요의 창시자로 여겨진다.53 왕희지 등 중국 서풍을 바탕으로 부드럽고 일본적인 감성을 더했다.51 <교쿠센초(玉泉帖)> 등이 유명하다.39 그의 서풍(야세키 野跡)은 후대 유파에 영향을 주었다.55

- 후지와라노 스케마사(藤原佐理, 944-998): 미치카제의 뒤를 이어 와요를 발전시켰다.39 그의 서풍은 사세키(佐跡)로 알려져 있다.55

- 후지와라노 유키나리(藤原行成, 972-1027): 와요를 더욱 세련되게 완성했다.39 그의 서풍(곤세키 権跡)은 세손지류(世尊寺流)라는 유파로 이어졌다.55

- 특징 (Characteristics): 당나라 서풍의 강건함에 비해 부드럽고 우아하며 유려한 느낌을 준다.54 가나 문자를 간지와 자연스럽게 조화시킨다.39 와카(和歌) 등 일본 고유의 문학 전통과 미의식을 반영한다.39 흐름(나가레 流れ), 연결(렌멘 連綿), 공간의 조화(마 間)를 중시한다.45 이후 주된 양식으로 자리 잡아 에도 시대의 오이에류(御家流) 등으로 발전했다.39

와요 서예와 가나의 발전은 문화적 수용과 독자성 확보 사이의 흥미로운 협상 과정을 보여준다. 일본은 처음에 지배적인 중국 시스템(가라요)을 받아들였지만, 이후 고유한 언어적 필요(가나)와 미적 선호(부드러운 선, 와카와의 통합)를 결합하여 독특한 국가 양식(와요)을 창조했다. 이는 단순한 거부가 아니라 선택적 통합과 변형이었다.39 동시에, 와요가 확립된 후에도 가라요가 지속적으로 존재하고 오바쿠슈를 통해 부활했다는 사실은 중국 서예와의 관계가 완전한 '일본화'로 향하는 일방적인 길이 아니었음을 시사한다.42 오히려 와요가 확립된 후에도 후대의 중국 발전이 일본에 영향을 미칠 수 있었던 지속적인 대화와 역동적인 상호작용이 있었음을 보여준다. 이는 단순한 대체보다는 순환적이거나 층위적인 영향 패턴을 암시한다.

D. 선불교의 영향

D. Zen Buddhism Influence

일본 서도(書道)는 선불교(禪佛敎)와 깊은 관련을 맺고 발전했다.5 서예는 단순히 글씨를 쓰는 행위를 넘어, 마음을 수련하는 명상적 수행(히츠젠도 筆禪道, 붓의 선의 길)으로 여겨졌다.5 한 번의 기회에 모든 것을 쏟아붓는 즉각성, 수정 불가능성, 그리고 쓰는 이의 마음 상태(무심 無心, no mind)가 그대로 드러나는 서예의 특징은 선(禪)의 가르침과 잘 부합했다.5 오바쿠슈는 서예를 선 수행과 가르침 전파의 중요한 방편으로 삼았다.47 이러한 영향으로 일본 서예는 정신 수양과 깨달음을 추구하는 '도(道)'로서의 성격이 강조되는 경향이 있다.

E. 주요 일본 서예 발전 요약표

E. Summary Table of Key Japanese Calligraphic Developments

V. 결론: 지속되는 전통과 현대적 표현

V. Conclusion: Enduring Traditions and Modern Expressions

A. 서체 발전의 종합

A. Synthesis of Script Developments

동아시아 서예의 역사는 중국 고대 문자에서 시작하여 실용적 간소화(예서)와 규범적 정형화(해서)를 거쳐, 표현의 자유를 추구하는 유동적인 형태(행서, 초서)로 발전해 온 여정이다. 이 공통의 기반 위에서 한국은 고유 문자 한글을 창제하고 판본체, 궁체, 민체 등 독자적인 서체를 발전시켰으며, 김정희의 추사체와 같이 한자 서예에서도 혁신적인 경지를 이루었다. 일본 역시 고유 음절 문자인 가나를 만들고, 중국의 가라요를 바탕으로 일본적 미감을 담은 와요를 확립하는 등 독자적인 서도 문화를 꽃피웠다.

B. 공통점과 차이점

B. Common Threads and Divergences

중국, 한국, 일본의 서예는 중국 문자라는 공통의 뿌리와 붓, 먹, 종이, 벼루라는 동일한 도구를 공유한다.2 또한 서예를 단순한 기술이 아닌, 작가의 인격과 정신 수양을 반영하는 예술이자 '도(道)'로 여기는 문화적 가치관도 공유한다.3 그러나 각국의 언어적 특성(표음문자 한글/가나의 필요성), 고유한 미학적 선호도(예: 한국 추사체의 파격미, 일본 와요의 우아함), 그리고 문화적 배경(예: 한국의 선비 문화, 일본의 선불교 영향)의 차이는 각기 다른 방향으로 서예가 발전하게 만들었다.5

C. 현대적 의의

C. Modern Relevance

서예는 오늘날에도 동아시아에서 중요한 문화유산이자 살아있는 예술 형식으로 그 명맥을 이어가고 있다. 전통 서체의 계승과 함께 현대적인 감각을 반영한 새로운 시도들(전위 서예, 현대 시문 서예 등)이 이루어지고 있다.1 서예는 여전히 문화 정체성을 확인하고, 미적 감수성을 기르며, 디지털 시대에 아날로그적 감성과 집중력을 통해 자기 수양을 하는 방법으로 그 가치를 인정받고 있다.7

D. 최종 성찰

D. Final Reflections

동아시아 서예의 역사를 살펴보는 것은 중국, 한국, 일본 간의 광범위한 문화 교류의 역동성을 이해하는 것과 같다. 서체의 수용, 변용, 혁신, 부흥의 과정은 각 문화가 외부의 영향을 받아들이면서도 고유한 정체성을 형성하고 주장해 온 방식을 섬세하게 보여준다. 서예는 이 지역의 문화적 대화와 정체성 형성의 역사를 담고 있는 귀중한 기록이자 예술 형식이다.

참고 자료

- Calligraphy - Wikipedia, 5월 6, 2025에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Calligraphy

- East Asia Calligraphy | VIKING BARCA, 5월 6, 2025, https://wheecorea.com/ra-masia-project/east-asia-calligraphy/

- The Art of Calligraphy in Asia | Princeton University Art Museum, 5월 6, 2025에 액세스, https://artmuseum.princeton.edu/object-package/art-calligraphy-asia/104193

- Chinese Calligraphy - The Metropolitan Museum of Art, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.metmuseum.org/essays/chinese-calligraphy

- Japanese calligraphy - Wikipedia, 5월 6, 2025에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_calligraphy

- Chinese calligraphy, an introduction (article) | Khan Academy, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia/imperial-china/beginners-guide-imperial-china/a/chinese-calligraphy-an-introduction

- Korean Calligraphy (Seoye): The Art of Writing Hangul — The Kraze, 5월 6, 2025에 액세스, https://thekrazemag.com/latest-updates/2022/1/2/korean-calligraphy-seoye-the-art-of-writing-hangul

- East Asian Calligraphy/Introduction - Wikibooks, open books for an open world, 5월 6, 2025에 액세스, https://en.wikibooks.org/wiki/East_Asian_Calligraphy/Introduction

- Calligraphy in East Asia: Art, Communication, and Symbology - Association for Asian Studies, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/calligraphy-in-east-asia-art-communication-and-symbology/

- Sho (Calligraphy) - 毎日書道会, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.mainichishodo.org/exhibition_en/calligraphy/

- www.khanacademy.org, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia/imperial-china/beginners-guide-imperial-china/a/chinese-calligraphy-an-introduction#:~:text=There%20are%20five%20major%20script,of%20textual%20content%20and%20function.

- Chinese Calligraphy Styles | GeeksforGeeks, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.geeksforgeeks.org/chinese-calligraphy/

- Chinese script styles - Wikipedia, 5월 6, 2025에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_script_styles

- The Introduction of the Chinese Character (Hanja) into Korea - FutureLearn, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.futurelearn.com/info/courses/what-is-korean-philosophy/0/steps/98220

- The Main Styles Of Chinese Calligraphy - Gwong Zau Kung Fu 廣州功夫, 5월 6, 2025에 액세스, https://gwongzaukungfu.com/en/the-main-styles-of-chinese-calligraphy/

- 서예의 서체, 전서 예서 해서 행서 초서(篆書 隷書 楷書 行書 草書 ..., 5월 6, 2025에 액세스, https://blog.naver.com/aoo590/221566865025

- 서예의 오서五書; 전서, 예서, 해서, 행서, 초서 : 네이버 블로그, 5월 6, 2025에 액세스, https://blog.naver.com/sttora2/30098238340?viewType=pc

- Calligraphy Scripts - China Online Museum, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.comuseum.com/calligraphy/scripts/

- 메트로폴리탄 미술관, 한문 서예전 : 네이버 블로그, 5월 6, 2025에 액세스, https://blog.naver.com/hyouncho/220006291702

- The Five Major Styles of Chinese Calligraphy - Master Calligraphers, 5월 6, 2025에 액세스, https://mastercalligraphers.com/chinese-calligraphy-styles/the-five-major-styles-of-chinese-calligraphy/

- 1.#서예 정말 알고 싶은 해서(楷書)의 기초 과정 - YouTube, 5월 6, 2025에 액세스, https://m.youtube.com/watch?v=6pN8jhxeIv4&pp=ygUNI-yEnOyYiOy0iOuztA%3D%3D

- Semi-cursive script - Wikipedia, 5월 6, 2025에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-cursive_script

- 인쇄하기 - 코리아헬스로그, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.koreahealthlog.com/news/articlePrint.html?idxno=17056

- Calligraphy | Chinese Scholars Studio - St. Olaf Pages, 5월 6, 2025에 액세스, https://pages.stolaf.edu/chinese-scholars-studio/calligraphy/

- Chinese Calligraphy (书法: shūfǎ) - Abridge Academy, 5월 6, 2025에 액세스, https://abridgeacademy.com/chinese-calligraphy/

- Tae Sun Hwang - Korean Calligraphy Digital Exhibition, 5월 6, 2025에 액세스, https://muzeo.org/tae-sun-hwang/

- 편성교과목 | 강원대학교 한문교육과, 5월 6, 2025에 액세스, https://cms.kangwon.ac.kr/ccedu/bachelor/subject.do

- Discovering the Art of Korean Calligraphy - Honorary Reporters - Korea.net, 5월 6, 2025에 액세스, https://honoraryreporters.korea.net/board/detail.do?articlecate=1&board_no=23594&tpln=1

- Discovering Korea's storied alphabet at Hangeul museum - Korea.net, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=255394&pageIndex=1

- 秋史 金正喜의 文人畵 硏究 - - 제주도 유배시기를 중심으로 - 제주학연구센터, 5월 6, 2025에 액세스, http://jst.re.kr/upload/pdf/RC00081325.pdf

- 김정희(金正喜) - 한국민족문화대백과사전, 5월 6, 2025에 액세스, https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0010428

- House and Tomb of Kim Jeong-hui (추사김정희선생고택·묘) - Visit Korea, 5월 6, 2025에 액세스, https://english.visitkorea.or.kr/svc/whereToGo/locIntrdn/rgnContentsView.do?vcontsId=191391

- 추사(秋史) 김정희(金正喜)의 제주 인식, 5월 6, 2025에 액세스, https://oak.jejunu.ac.kr/bitstream/2020.oak/1427/2/%EC%B6%94%EC%82%AC%20%EA%B9%80%EC%A0%95%ED%9D%AC%EC%9D%98%20%EC%A0%9C%EC%A3%BC%20%EC%9D%B8%EC%8B%9D.pdf

- 한국어: 추사 김정희의 서체인 '추사체' English: This original calligraphic style is called “Chusache” which was named after the creator, Chusa Kim Jeonghee . 17861856. - Alamy, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.alamy.com/english-this-original-calligraphic-style-is-called-chusache-which-was-named-after-the-creator-chusa-kim-jeonghee-17861856-17861856-english-kim-jeonghee-or-called-chusa-kims-pen-name-chusa-is-regarded-the-most-greatest-calligrapher-in-korean-history-he-was-also-a-politician-during-the-late-period-of-joseon-dynasty-chusa-chusache-01-image184948358.html

- 추사 김정희의 예술론과 『난맹첩』 - CHOSUN - 조선대학교, 5월 6, 2025에 액세스, https://oak.chosun.ac.kr/handle/2020.oak/9789

- 추사(秋史)서화(書畫)의 평생교육적 의미 탐구 -문화적 문해 관점에서교 육 학 과 - Naver Blog, 5월 6, 2025에 액세스, https://blog.naver.com/mrcd22/221470633748?viewType=pc

- A painting by a literati Chusa Kim Jeong-hui - Photojournalism images with stories, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.kang.org/chusa

- 서울역사박물관 소장 유물 목록 - 서울 열린데이터광장, 5월 6, 2025에 액세스, https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20885/S/1/datasetView.do

- History of Japanese Calligraphy, 5월 6, 2025에 액세스, https://beyond-calligraphy.com/2010/03/05/history-of-japanese-calligraphy/

- Japanese calligraphy - Wikiwand, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.wikiwand.com/en/articles/Japanese_calligraphy

- Japanese Calligraphy - History, Techniques, Tools, and Tattoo Designs - YABAI, 5월 6, 2025에 액세스, http://yabai.com/p/2633

- Karayo - Chinese-style Japanese Calligraphy, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=373&lang=en

- Calligraphy Style : KANA | School of SHODO, 5월 6, 2025에 액세스, https://shodocalligraphy.wordpress.com/2015/10/26/calligraphy-style-kana/

- Japanese Calligraphy – The Fine Art of Writing - ARTmine, 5월 6, 2025에 액세스, https://art-mine.com/collectors-corner/2019/04/japanese-calligraphy-the-fine-art-of-writing/

- 【書道を学ぶなら知っておきたい】仮名書道「古筆」臨書の視点(何を考えながら臨書するのか?), 5월 6, 2025에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=R_fe5dvVky0

- しょどう - 書道, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.jpf.go.jp/j/kansai/clip/activity/11_Calligraphy.pdf

- Yinyuan Longqi (Ingen Ryūki) | Handscroll of Calligraphy by Ōbaku Zen Monks | Japan | Edo period (1615–1868) | The Metropolitan Museum of Art, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/852552

- Ōbaku - Wikipedia, 5월 6, 2025에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Cbaku

- Obaku lineage - Boundless in Motion, 5월 6, 2025에 액세스, https://boundlessinmotion.org/obaku-lineage/

- Yinyuan Longqi (Ingen Ryūki) | The Gateway Character “Lotus” | Japan | Edo period (1615–1868) | The Metropolitan Museum of Art, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/902219

- intro and conclusion - Columbia Academic Commons, 5월 6, 2025에 액세스, https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-zz27-sa53/download

- The Beauty of Wayō Shodō | Davis Publications, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.davisart.com/blogs/curators-corner/japan-calligraphy-wayo-shodo/

- Ono no Michikaze - Google Arts & Culture, 5월 6, 2025에 액세스, https://artsandculture.google.com/entity/ono-no-michikaze/m09my1t?hl=en

- Ono no Michikaze - Wikipedia, 5월 6, 2025에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Ono_no_Michikaze

- Japanese Calligraphy, Calligraphy in Japan & China - Onmark Productions, 5월 6, 2025에 액세스, https://www.onmarkproductions.com/html/calligraphy1.shtml

- Ono no Michikaze • . A History . . of Japan . 日本歴史, 5월 6, 2025에 액세스, https://historyofjapan.co.uk/wiki/ono-no-michikaze/

- 동양서예협회 | 대한민국 대표 서예문화예술단체 - 東洋書藝協會 | The Asian Society of Calligraphic Arts, 5월 6, 2025에 액세스, https://orientalcalligraphy.org/